『安心論題 二』- 三心一心 後編

「安心論題(十七論題)」に設けられた論題の一つ。三心一心はその2番目に位置づけられる。この記事は後編である。先に前編を参照されたい。

義相(本論)続き

仏の三心と衆生の三心

至心・信楽・欲生の三心はもともと衆生において語られるものであるが、それが如来から回向された三心であることを表すためにさまざまな立場から解釈がなされている。三心は阿弥陀仏によって完成され、私たち衆生に与えられる。つまりこの三心には「仏によって完成された心」という捉え方と、「私たち衆生に与えられた心」という捉え方ができる。仏の心と衆生の心、二つの面を持っているのである。三心のそれぞれについて「これは仏の心か、衆生の心か」という二択で考えていくと計8通りの組み合わせが考えられる。また、三心のうち仏の心が何個、衆生の心が何個あるかによって分類することもできる。いずれにせよ8通りである。こちらの分類にしたがい、それぞれの場合について考察する。

| 至心 | 信楽 | 欲生 | 仏 | 衆生 | パターン | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 仏 | 仏 | 仏 | 三心 | なし | 1通り | |

| 仏 | 仏 | 衆生 | 二心 | 一心 | 3通り | |

| 仏 | 衆生 | 仏 | ||||

| 衆生 | 仏 | 仏 | ||||

| 仏 | 衆生 | 衆生 | 一心 | 二心 | 3通り | |

| 衆生 | 仏 | 衆生 | ||||

| 衆生 | 衆生 | 仏 | ||||

| 衆生 | 衆生 | 衆生 | なし | 三心 | 1通り |

三心とも仏

三心の全てを仏が完成された心と解釈する場合、これを約仏の三心という。これについて考える。三心は阿弥陀仏によって完成されて衆生に与えられる。一方論題「聞信義相」(仏教知識「『安心論題 一』- 聞信義相」参照)で述べたように、名号南無阿弥陀仏という阿弥陀仏の救いのはたらきがそのまま衆生の信心として成り立っているともいえる。これらを合わせて考えると、阿弥陀仏によって完成された三心は名号南無阿弥陀仏となってはたらいている。この名号には仏の智慧と仏の慈悲が欠けるところなく具わっている。この智慧を仏の至心、慈悲を仏の欲生とし、これらが完成することにより「衆生を必ず救いとれることに何の疑いもない」という仏の信楽が成立する。つまり、至心と欲生との二心により信楽一心が成り立つといえる。これを「二心成一」という。

仏が二心、衆生が一心(仏二生一)

三心を仏の心と衆生の心に分ける場合、これを生仏相望の三心という。まず三心のうち1つだけを衆生の心とする場合について考える。3通りのパターンが考えられるが、ここでは信楽のみが衆生の心と考えるのが適切である。親鸞が私たちの信心を表現する場合は「無疑」で表現する場合がほとんどであり、無疑とはすなわち信楽である。また「三心が一心におさまる」とは、「私たちの信心は至心・信楽・欲生という別々の三心ではなく、無疑の一心である」ということである。だから三心の中で一つだけを衆生の心と考えるなら、それは信楽である。

この場合は至心と欲生が仏の心ということになり、至心を仏の智慧の徳、欲生を仏の慈悲の徳と考える。そして、阿弥陀仏の智慧と慈悲とが欠け目なく完成された名号南無阿弥陀仏の救いに我が身の全てを委ねるのが衆生の信楽である。

仏が一心、衆生が二心(仏一生二)

1つだけを仏の心として考える場合は、至心を仏の心と考えるのが適切である。至心とは真実心であり、仏の心を表現するのであればこれが最もふさわしいといえる。残る2つは衆生の心となり、信楽は衆生の無疑心、そして欲生は無疑心に具わっている決定要期の心、つまり間違いなく浄土に生まれることができるという心と解釈する。

三心とも衆生

三心全てを衆生の心と考える場合、これを約生の三心という。次の3つの見方がある。

① 三重出体

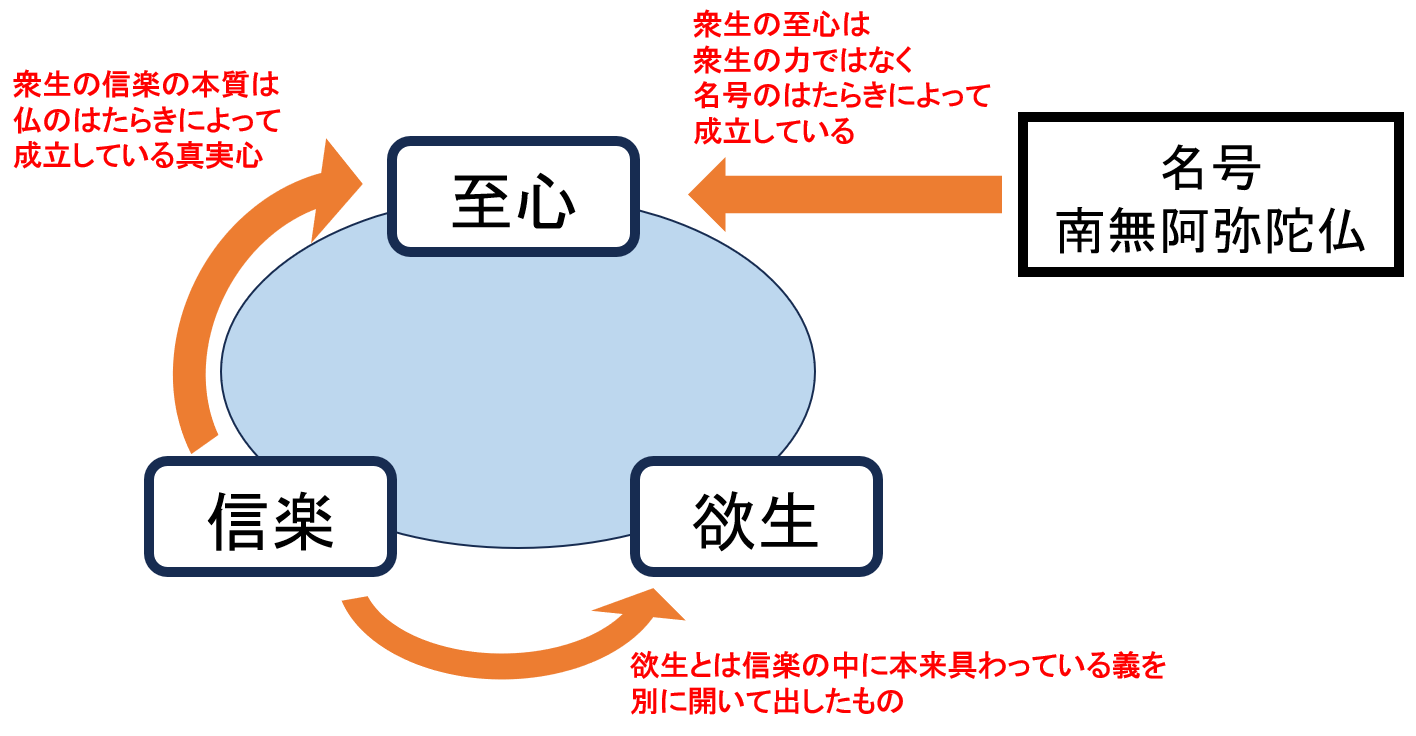

三重出体とは三一問答の第二問答に述べられた至心・信楽・欲生の三心それぞれに関する解釈のことである。ここには「至心の体(本質)は名号である」「信楽の体は至心である」「欲生の体は信楽である」ということが書かれている。

まず「至心の体は名号である」というのは、「名号すなわち阿弥陀仏の救いのはたらきによって至心が成立している」ということである。つまりこの心は私たち衆生が自分で造りあげた信心ではなく、阿弥陀仏のはたらきによって成立している信心なのである。

次に「信楽の体は至心である」といわれる。私たちの信心とは疑蓋無雑という心であり、この心のすがたが信楽である。そして、この信心の本質は仏のはたらきによって成立している真実心、つまり至心なのである。

そして「欲生の体は信楽である」といわれる。欲生とは間違いなく浄土に生まれることができると考え、往生を待ち受ける決定要期の心である。これは本願・名号・仏願の生起本末(仏教知識「仏願の生起本末」参照)を疑わない心(無疑心)、すなわち信楽から浄土往生を疑わない心を別に取り出したものといえる。このことから欲生は信楽の義別といわれる。信楽に本来具わっている義を別に開いて出したのが欲生という意味である。

これを信楽を中心に見ると、至心とは信楽の本質である真実心のことであり、欲生とは信楽に本来具わっている心を別に取り出した心である。つまり、至心・欲生の二心は信楽と別個の心というわけではない。仏教知識「三一問答 (4)」も参照のこと。

② 至心は智慧、欲生は慈悲

信楽は往生成仏の因であるから、私たち衆生を浄土へと往生させさとりへと至らせる徳を具えている。その徳の智慧の面が至心、慈悲の面が欲生であるとする解釈がある。

③ 心を至して信楽する

また親鸞が「至心信楽」に「心を至し信楽して」と送り仮名をつけている箇所がある。この場合、至心は信楽を形容する言葉となり、その信じぶりがこの上もないことを表す。欲生に関しては先ほどと同様、信楽の義別とみる。

(前略)『大経』(上)にのたまはく、「たとひわれ仏を得たらんに、十方の衆生、心を至し信楽してわが国に生れんと欲ひて、乃至十念せん。(後略)

(『浄土真宗聖典 -註釈版 第二版-』P.212より)

つまり三心全てを衆生の心とする場合にはこの3つの見方が成立する。いずれの場合も至心と欲生の二心が信楽一心におさめられている構造になっており、これを一心摂二という。

| 至心 | 欲生 | |

|---|---|---|

| ① | 信楽の体 | 信楽の義別 |

| ② | 信楽に具わる智慧 | 信楽に具わる慈悲 |

| ③ | 信楽の信じぶりを形容する | 信楽の義別 |

三心即一

以上見てきたように三心については種々の見方があるが、第十八願からいえばこの三心は衆生の往生成仏の因なのであるから衆生の心として解釈するのが自然な解釈である。そして衆生の信心のすがたを的確に示すのは三心の中の信楽であって、至心・欲生の二心はこの信楽一心におさまるとするのである。

信楽と欲生の関係

これまでみてきたように欲生は信楽から開いて取り出した心であり、三心の中心になるのは欲生ではなく信楽である。ところが、信楽が願生心という言葉で表現される場合がある。宗祖親鸞は『愚禿鈔』において次のように述べている。

「能生清浄願往生心」といふは、

無上の信心・金剛の真心を発起するなり、これは如来回向の信楽なり。(『浄土真宗聖典 -註釈版 第二版-』P.537より)

この場合は二河白道の譬え(仏教知識「二河白道 (1)」「二河白道(2)」参照)における「清浄願往生心」を「如来回向の信楽なり」と示されている。これは信楽であって欲生ではない。親鸞がこのような表現を用いたのは、浄土真宗の信心が仏教で一般にいわれている信とは性格が異なっていることを表すためであった。往生浄土に関して阿弥陀仏の本願他力に私のすべてを委ねてしまうという信を表すために願という言葉を用いたのであって、これは欲生のことをいっているのではない。

また『高僧和讃』において「信は願より生ずる」といわれているが、この願は衆生の願心ではなく如来の願心である。

(八二)

信は願より生ずれば 念仏成仏自然なり

自然はすなはち報土なり 証大涅槃うたがはず(『浄土真宗聖典 -註釈版 第二版-』P.592より)

天親菩薩の功績

前編の最初に述べたように、本願に誓われた至心・信楽・欲生の三心を一心と示したのは天親菩薩である。この功績を称えて「合三為一は論主(天親)の釈功」といわれる。

『仏説無量寿経』(『大経』)には本願文(第十八願文)と本願成就文(第十八願成就文)が説かれており、本願文には信楽、本願成就文には信心歓喜と述べられる。本願文では「至心信楽欲生我国乃至十念」として、乃至で三心すべてを受けている。一方本願成就文では「信心歓喜乃至一念至心回向願生彼国」とある。ここでは乃至で受けるのは信心歓喜のみであり、至心と願生(欲生)は乃至の後にある。さらに、ここに説かれる「一念」の語は親鸞によれば「一心」である。

「一念」といふは、信心二心なきがゆゑに一念といふ。これを一心と名づく。

(『浄土真宗聖典 -註釈版 第二版-』P.251より)

つまり三心が一心におさまることはもともと『大経』の本願成就文の中に示されているのである。このことを「三心即一は法義の固有」という。ただし、『大経』の中に既に三心一心が示されているといっても実際には「一心」ではなく「一念」という言葉が用いられている(これを一心といわれたのは天親よりも後の親鸞である)。また「一心」の語が使われている『仏説阿弥陀経』については他力念仏と自力念仏という隠・顕の2つの見方ができる(仏教知識「顕彰隠密」参照)ため、これは純粋に他力の信心をあらわしているとはいえない。よって、三心が一心におさまることは経文にもともと書いてあったというよりは天親によって初めて明らかにされたと考えるのである。

結び(結論)

本願(第十八願)には至心・信楽・欲生という三心が示されている。このうち至心と欲生の二心は本来信楽一心におさまっているものである。だから、他力信心とは結局のところ信楽一心にほかならないのである。

参考文献

[2] 『新編 安心論題綱要』(勧学寮 編 本願寺出版社 2002年)

[3] 『安心論題を学ぶ』(内藤知康 本願寺出版社 2018年)

[4] 『聖典セミナー 教行信証 信の巻』(梯實圓 本願寺出版社 2021年)