菩薩

梵語(サンスクリット)ボーディサットヴァ (bodhisattva) の音訳である菩提薩埵を略したもの。ボーディは菩提(さとりの智慧)、サットヴァは薩埵(衆生)。

初期仏教ではさとりを得る前の釈尊を菩薩といった。これは釈尊の本生(前世、過去の生存)も含まれた。

その後、大乗仏教ではさとりを求めて修行する(これを上求菩提という)者全てを菩薩というようになった。また、観世音菩薩、大勢至菩薩、普賢菩薩、文殊菩薩、地蔵菩薩など、すでに高い境地に達しており衆生の救済のためにはたらき続ける(これを下化衆生という)大菩薩の存在も説かれるようになった。以下、この記事では大乗仏教における菩薩について述べる。

大乗仏教における菩薩は菩提心を起こし、願と行とをそなえ、自らのさとりを完成する(自利)と同時に、一切の衆生を救済しようとする(利他)存在である。この願は菩薩ごとに異なる。菩提心、願、行についてはそれぞれ仏教知識「菩提心」、仏教知識「願」、仏教知識「六波羅蜜」を参照のこと。

因位と果位

菩薩が仏になるために修行している状態を因位(または因位)、修行を完成させた状態を果位という。修行して仏を目指す菩薩を従因向果の菩薩という。一方、すでに仏となったものが衆生を救済するために因位のすがたを示したものが菩薩であるとする見方もある。これを従果向因の菩薩という。

たとえば法蔵菩薩が修行を完成させ阿弥陀仏になったとみる場合は前者、既に修行を完成させた阿弥陀仏が法蔵菩薩のすがたを示したとみる場合は後者になる(仏教知識「法蔵菩薩」の「法蔵菩薩と阿弥陀仏の関係」参照)。

菩薩の仏道修行の階梯(かいてい)

菩薩はいきなり仏に成るわけではなく、段階を踏んで成仏すると考えられた。修行の階位を4種に分ける考え方が生まれ、それに基づいて10段階に分ける「十地説」が展開した。経典によって10の階位の内容は異なる。その1つである『十地経』(※1)では以下の十地が説かれる(『岩波 仏教辞典 第二版』P.480より)。

| ① | 歓喜地 | ② | 離垢地 |

| ③ | 発光地(明地) | ④ | 焰慧地(焰地) |

| ⑤ | 難勝地 | ⑥ | 現前地 |

| ⑦ | 遠行地 | ⑧ | 不動地 |

| ⑨ | 善慧地 | ⑩ | 法雲地 |

五十二位説

菩薩の階位は十地が一般的だが、日本では中国仏教の影響を受けて五十二位説が用いられる。『菩薩瓔珞本業経』(※2)に四十二位が説かれ、これに智顗(※3)が十信を加えて五十二位説が成立した。親鸞の『教行信証』の中にも『菩薩瓔珞本業経』について触れている箇所が幾つかある(後に引用ヶ所を幾つか示す)。

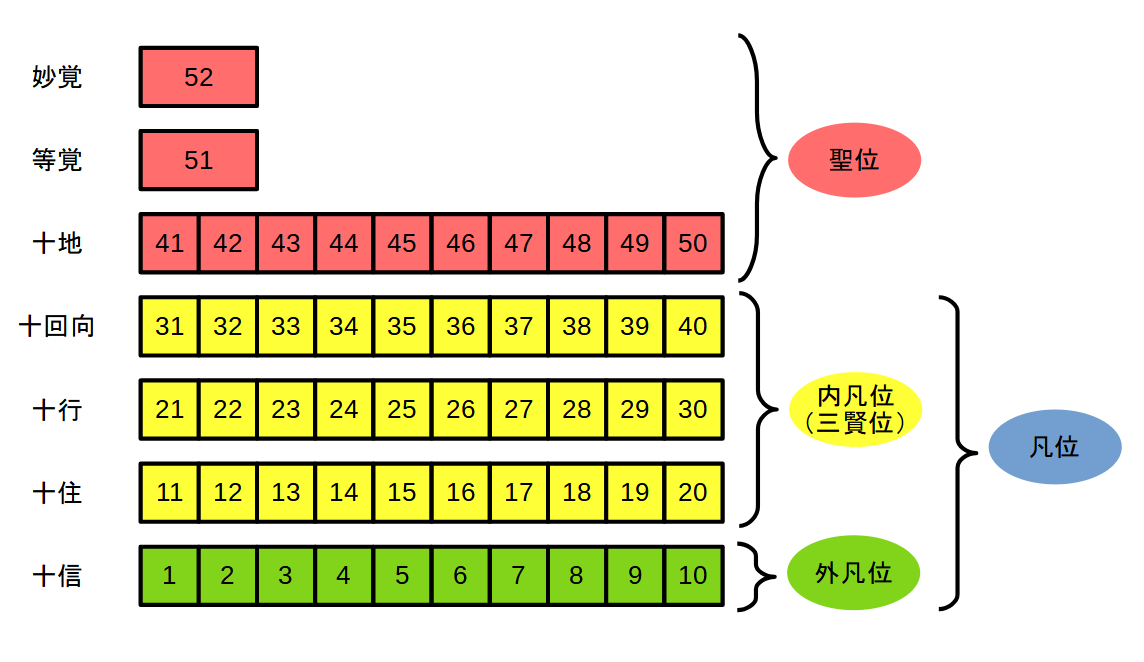

この五十二段階は下から順に十信、十住、十行、十回向、十地、等覚、妙覚となっている。等覚は仏の一歩手前であり、妙覚は仏のことである(『菩薩瓔珞本業経』においては十信は階位とはみなされておらず、等覚の位は無垢地と名づけられている)。

大乗仏教以前、説一切有部においては聖者、凡夫(内凡夫・外凡夫)という階梯が設けられていた。これを五十二位説と対応させると聖者が妙覚・等覚・十地、内凡夫が十住・十行・十回向、外凡夫が十信にあたる(関連:仏教知識「帰三宝偈」の「3行目~7行目1-2句」)。これを以下に図示する。

五十二位の内訳

また、五十二位の内訳は以下のようになっている。

| 52位 | 妙覚 | |||

| 51位 | 等覚 | |||

| 十地 | 50位 | 法雲地 | 49位 | 善想地 |

| 48位 | 不動地 | 47位 | 遠行地 | |

| 46位 | 現前地 | 45位 | 難勝地 | |

| 44位 | 焔光地 | 43位 | 発光地 | |

| 42位 | 離垢地 | 41位 | 歓喜地 | |

| 十回向 | 40位 | 法界無量回向 | 39位 | 無縛解脱回向 |

| 38位 | 如相回向 | 37位 | 随順等観一切衆生回向 | |

| 36位 | 随順平等善根回向 | 35位 | 無尽功徳蔵回向 | |

| 34位 | 至一切処回向 | 33位 | 等一切仏回向 | |

| 32位 | 不壊回向 | 31位 | 救護一切衆生離相回向 | |

| 十行 | 30位 | 真実行 | 29位 | 善法行 |

| 28位 | 難得行 | 27位 | 無着行 | |

| 26位 | 善現行 | 25位 | 無礙乱行 | |

| 24位 | 無尽行 | 23位 | 無違逆行 | |

| 22位 | 饒益行 | 21位 | 歓喜行 | |

| 十住 | 20位 | 灌頂 | 19位 | 法王子 |

| 18位 | 童真 | 17位 | 不退 | |

| 16位 | 正心 | 15位 | 具足方便 | |

| 14位 | 生貴 | 13位 | 修行 | |

| 12位 | 治地 | 11位 | 発心 | |

| 十信 | 10位 | 願心 | 9位 | 捨心 |

| 8位 | 護法心 | 7位 | 回向心 | |

| 6位 | 戒心 | 5位 | 慧心 | |

| 4位 | 定心 | 3位 | 精進心 | |

| 2位 | 念心 | 1位 | 信心 | |

これは『仏と菩薩』P.214-217より引用した。なお41位は十地の初位であるから初地と呼ぶ。同様に47位を七地、48位を八地というように呼ぶ。

『教行信証』にみられる『菩薩瓔珞本業経』

『教行信証』では善導大師の『般舟讃』が引用されており、その中で『菩薩瓔珞本業経』について触れられている。

またいはく(般舟讃 七一八)、「『瓔珞経』のなかには漸教を説けり。 万劫に功を修して不退を証す。 『観経』・『弥陀経』等の説は、すなはちこれ頓教なり、菩提蔵なり」と。

(『浄土真宗聖典 -註釈版 第二版-』 P.198 より)

また別の箇所では同様に道綽禅師の『安楽集』が引用されている。

ここをもつて玄中寺の綽和尚(道綽)のいはく(安楽集・下 二六〇)、 「(前略)『菩薩瓔珞経』によりて、つぶさに入道行位を弁ずるに、法爾なるがゆゑに難行道と名づく」と。

(『浄土真宗聖典 -註釈版 第二版-』 P.415 より)

語注

- ※1 『十地経』

- 菩薩の修行階梯である十地の内容について詳しく説いたもの。サンスクリット本の他に種々の漢訳がある。後に『華厳経』に編入され「十地品」となった。真宗七高僧の龍樹、天親は『十地経』の註釈書としてそれぞれ『十住毘婆沙論』、『十地経論』を著した。

- ※2 『菩薩瓔珞本業経』

- 『華厳経』の流れを引き、菩薩の階位と修行を説く大乗経典。瓔珞経とも略される。中国で撰述された経典といわれる。天台大師智顗は菩薩の階位と修行を説く経典のうち、この経が最も完備されたものとした。

- ※3 智顗(538~597)

- 中国の僧侶で中国仏教形成の第一人者。仏教の教説を分類して段階づける教相判釈を「五時八教」に組織して天台教学を大成した一方で、教団規範も定めた。天台三大部とよばれる『法華玄義』『法華文句』『摩訶止観』の講述書がある。日本仏教にも多大な影響を与えた。

参考文献

[2] 『浄土真宗聖典 -註釈版 第二版-』(教学伝道研究センター 本願寺出版社 2004年)

[3] 『岩波 仏教辞典 第二版』(岩波書店 2002年)

[4] 『仏と菩薩 ―初期仏教から大乗仏教へ―』(平岡聡 大法輪閣 2022年)